文殊山石窟位于肃南裕固族自治县祁丰藏族乡的文殊山山谷中,始凿于北凉时期,石窟、寺院依山而建,分布在“前山”和“后山”两个区域南北宽 1.5 千米、东西长 2.5 千米的范围内。

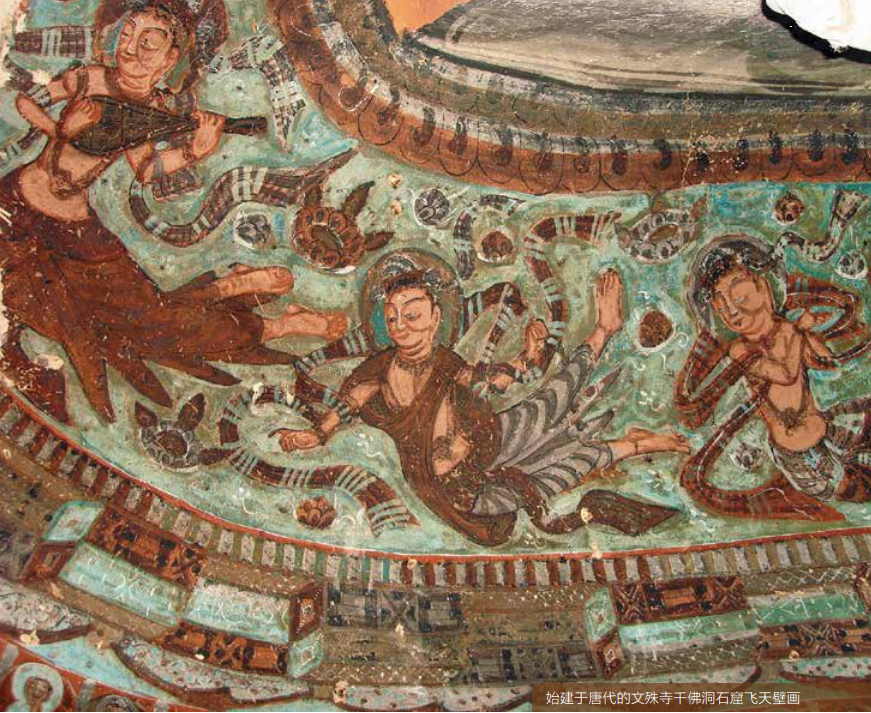

文殊山石窟现存不同朝代的洞窟 30 余处,由文殊寺洞、千佛洞、万佛塔、五百罗汉堂、观音洞等组成,保存有珍贵佛像 500 余身、壁画 1200 多平方米。全山现存较重要的前山千佛洞、万佛洞、后山古佛洞均为穹隆顶、平面近方形的中心柱窟。前山千佛洞和万佛洞的开凿形式、窟内壁画的题材内容、绘画技法和风格是石窟艺术早期从新疆传入凉州地区形成的“凉州模式”的代表。

文殊山石窟是丝绸之路星罗棋布的石窟群中比较重要的石窟之一。在现存的比较完整的壁画当中,文殊山前山万佛洞右壁(东壁)西夏时期所绘的巨幅《弥勒上生经变画》可以说是石窟群壁画中的瑰宝,也是专家和学者来文殊山必看的宝藏之一。《弥勒上生经变画》高 2.3 米、宽 3.05 米,共描绘了殿阁门楼等建筑 12 座、大小人物 239 人,整体呈“工”字形。画面上天宫耸立,人物众多,弥勒菩萨居中,除了正殿、后殿供养着弥勒菩萨及宝珠天冠外,在三个院落内眷属、内属充满其间,均侍立做供养状。《弥勒上生经变画》采用轴对称构图,对建筑物的描绘细致、准确。画中人物均着袍服,男的头戴朝天冠,女的梳簪,逼真传神,服饰描绘用笔流畅。《弥勒上生经变画》生动地表现了弥勒菩萨住兜率天宫,为教化诸天,昼夜六时说法的宏大场景。

图文来源:《张掖(中国国家人文地理)》