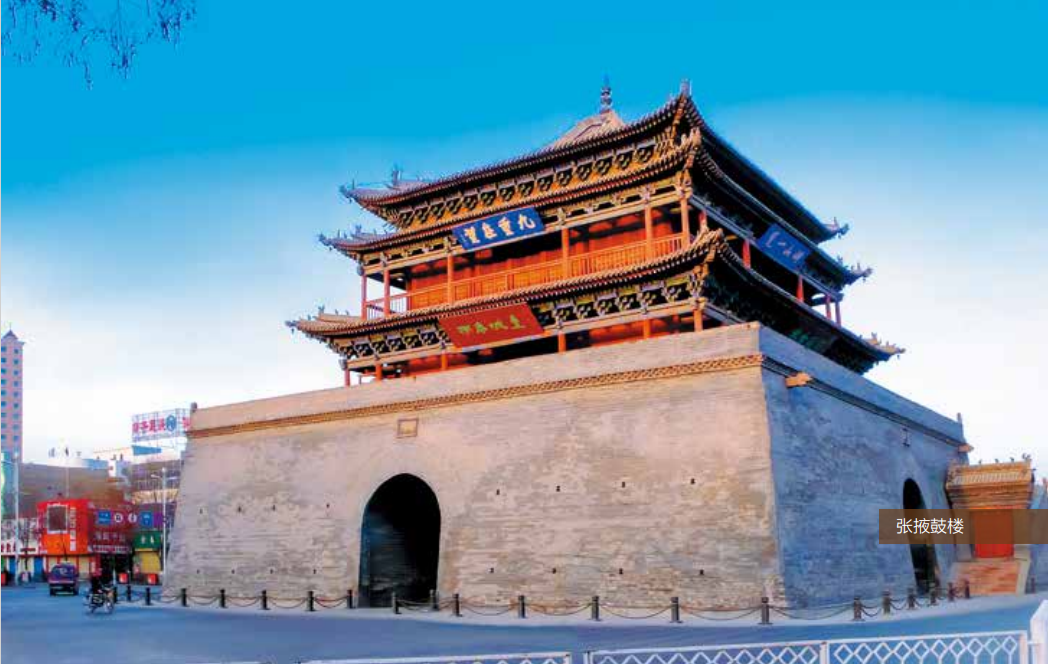

张掖鼓楼位于张掖市“大十字”(即东大街、西大街、南大街和 北大街交会处)中央,原名镇远楼,又称靖远楼,俗称鼓楼,是明代 “九边”西端目前仅存的四座鼓楼之一(其他三座为酒泉鼓楼、永昌鼓 楼和银川鼓楼)。

鼓楼始建于明正德二年(1507 年);清顺治五年(1648 年)毁于兵燹,康熙七年(1668年)重建,乾隆、光绪年间多次重修。

鼓楼是砖土木结构的建筑,分楼台、楼阁两部分,高 21 米。楼台 采用夯土青砖包围,边长 32 米~34 米,高 9 米,东、西、南、北中间各辟一门,门高 5 米、宽 4 米。门上正中均有砖雕匾额,上有两字,东为“旭日”,西为“宾成”,南为“迎薰”,北为“镇远”,每幅匾额上均镌刻“乾隆岁次丙午仲夏望日重修”。

台基上建造外三层、内两层的木楼,楼面阔三间宽 16 米、进深三间纵深 16 米。一层四面出檐有檐柱,二层之上设有木构绕廊,三层为重檐攒尖三滴水屋顶。内两层外部四面悬挂匾额,一层四块匾额原为明正德年间制作,二层四块匾额原为清康熙年间制作,现有匾额为 20 世纪八九十年代补作。一层四块匾额概括了张掖地理位置和特色景致:东“金城春雨”,西“玉关晓月”,南“祁连晴雪”,北“居延古牧”;二层四块匾额体现张掖的政治、军事作用:东“九重在望”,西“万国咸 宾”,南“声教四达”,北“湖山一览”。这些匾额的内容既是对张掖在古代维护国家统一、民族融合方面发挥的重要作用的概括,也是对台基券门砖雕匾额文字的补充和诠释。

鼓楼东南角悬有唐钟一口,钟身分四层:上层钟钮为桥形,钮高 0.14 米,其上饰八瓣莲花;下 3 层每层 6 格,共计 18 格,格内模铸飞天、青龙、白虎、朱雀、玄武的形象。

来源:《张掖(中国国家人文地理)》